Частицы золота обнаружены в тканях деревьев

Может, деньги и не растут на деревьях, а вот золото вполне – или, по крайней мере, накапливается внутри них. Австралийские учёные установили, что деревья, растущие над глубокими подземными залежами золотой руды, имеют в своих листьях повышенную концентрацию этого сверкающего элемента. Открытие сулит недорогой (почти бесплатный) способ определения рудных месторождений (ещё один).

Учёные уже давно подозревали, что деревья и другие растения вытягивают золото из почвы и транспортируют в свои листья, но доказать, как именно это происходит и почему, до сих пор не удавалось. Например, предполагалось, что золотые частицы, принесённые пылью, оседали на листьях. Для того чтобы доказать гипотезу о золоте, поступающем из почвы, специалисты во главе с геохимиком Мелом Линтерном (Mel Lintern) из Научного агентства CSIRO провели серию полевых исследований и лабораторных испытаний.

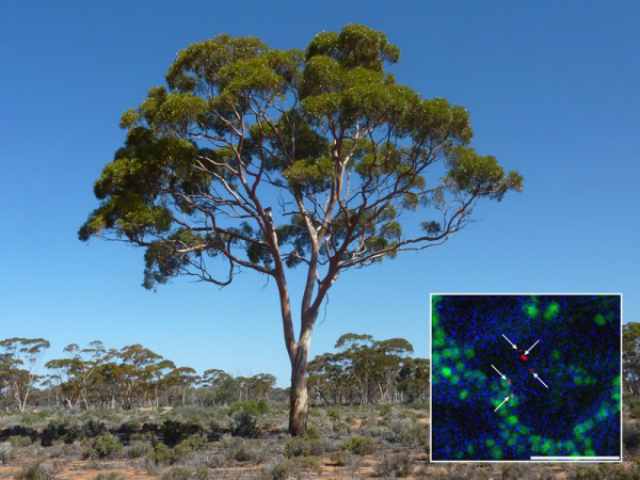

В одной точке в Западной Австралии учёные собрали листья, ветви и кору эвкалиптовых деревьев, растущих над известным местом золотодобычи. Размер месторождения соизмерим с площадью футбольного поля, металл залегает в 30 и более метрах под землёй. Сейчас месторождение почти не разрабатывается, так как залежи там слишком небольшие и редкие.

Также команда изучила ткани деревьев, произрастающих в 200 метрах от месторождения. Стандартная концентрация золота в растительности, как правило, менее 2ppb (двух долей на миллиард), но листья с растущих над месторождениями деревьев показали содержание драгметалла почти в 40 раз выше.

Кроме того, полевые испытания в Южной Австралии показали, что эвкалипты, растущие над залегающим в 35 метрах под землёй золотом, несут в себе в 20 раз больше золота в липком веществе, покрывающим листья, чем те деревья, что растут в 800 метрах от месторождения.

Предыдущие исследователи уже отмечали аномальную концентрацию золота в покрывающем листья веществе, но придерживались мнения, что мельчайшие частицы металла осели на листьях после того, как были принесены ветрами.

Чтобы опровергнуть эту гипотезу, команда Линтерна вырастила деревья в теплицах, изолированных от прилетающей извне пыли. Однако почву в этих теплицах удобряли частицами золота – как оказалось, деревья на самом деле забирали металл из почвы и транспортировали в свои листья.

Фактически, дерево, подобно гидравлическому насосу, всасывает из почвы многие минеральные элементы вместе с питательными веществами и влагой. Впоследствии они распространяются по всем тканям дерева, но самые высокие концентрации наблюдаются именно в листьях. При этом у самих деревьев нет биологической потребности в частицах золота – напротив, тяжёлый металл может быть для них токсичен.

Корни эвкалипта проникают в почву на глубину примерно в 40 метров. Это значит, что, анализируя ветви и листья деревьев, можно сократить затраты на георазведку и бурение, причиняющих к тому же существенный вред окружающей среде. Всё, что требуется, − это собрать большое количество образцов и проанализировать материал в лаборатории с помощью химических реакций и рентгеновского излучения.

Тут, правда, стоит отметить, что крупные месторождения, как правило, погребены под песчаными дюнами или толщей речной воды. В этом отношении метод растительного поиска не эффективен. Но в других частях мира с помощью подобного способа можно обнаружить залежи других минералов – например, меди, железа или свинца.

Исследователи отмечают, что не стоит думать о растущих над золотом деревьях как об источнике драгоценностей. Средняя концентрация золота в листьях значительно выше, чем обычно, однако частицы разрознены и их количество всё равно ничтожно мало. Даже самые крупные частицы, которые в шутку были прозваны командой Линтерна "фитонаггетсами", были размером не более 8 микрометров (для наглядности: это примерно половина диаметра толщины человеческого волоса). "По нашим расчётам, необходимо извлечь все частицы золота из примерно пятисот деревьев, растущих над месторождениями, чтобы изготовить одно небольшое золотое кольцо", – считает Линтерн.

О своём открытии учёные сообщили в издании Nature Communications.

Комментарии

Отправить комментарий